『年収は「住むところ」で決まる 雇用とイノベーションの都市経済学』より一部抜粋

(本記事は、エンリコ・モレッティ(Enrico Moretti)氏の著書『年収は「住むところ」で決まる 雇用とイノベーションの都市経済学』=プレジデント社、2014年4月23日刊=の中から一部を抜粋・編集しています)

格差の核心は教育にある

アメリカを訪れたヨーロッパ人が驚嘆し、感心することの一つは、社会的階級の意識が希薄なことだ。イギリスやフランスなど、ヨーロッパの多くの国では、階級の意識がいまも残っており(フランス人は強く否定するが)、ブルーカラー労働者とホワイトカラー専門職では、自分が置かれている社会的立場についての認識が大きく異なる。

こうした階級意識は、その人がどのような将来の夢をいだき、どのような政治的指向をもつかにも影響を及ぼす。一方、ヨーロッパ人とは対照的に、アメリカ人は階級意識が強くない。なにしろ、世論調査で自分の階級を答えさせると、年収2万ドルの人も30万ドルの人も「中流」と答えるくらいだ。この点はアメリカとヨーロッパの文化の根本的違いの一つだと、私は考えている。

アメリカ人のほうが起業家精神が強いことや、米欧で所得格差や所得再分配についての意識が異なることの理由も、この違いによって説明できるのかもしれない。

しかし、アメリカ人の自己認識はどうあれ、アメリカの社会では所得格差が拡大している。本書を通して見てきたように、所得格差の拡大には地理的要因が大きく作用しているが、教育面の要因も見逃せない。

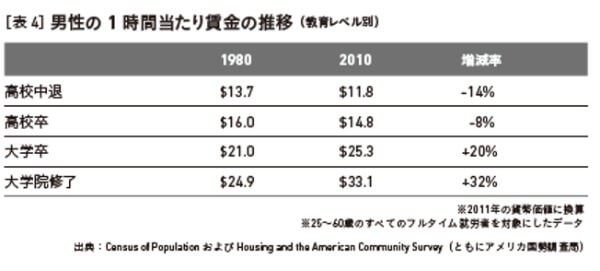

表4は、1970年以降、フルタイムの男性労働者の一時間当たりの賃金がどのように推移したかを教育レベル別に示したものだ[3]。見てのとおり、高校しか卒業していない人と高校を卒業していない人の賃金は、1980年よりも下がっている。それに対し、大卒者の賃金は大幅に上昇した。大学院修了者の賃金の上昇率はさらに大きい。

労働市場における格差の時系列的変化を論じる際に、労働経済学者が最もよく用いる指標は、カレッジ・プレミアム(大卒者が高卒者よりどれくらい多くの賃金を得ているかという比率)だ。これは、典型的な高技能労働者と典型的な非高技能労働者の賃金の差を映し出す数字と言える。アメリカの労働市場のカレッジ・プレミアムは、1980年には31%だったが、その後は毎年上昇し続け、いまでは1980年の2倍以上に拡大している。

この格差は、働き手が賃金以外に雇用主から受け取る報酬を考慮に入れるとさらに大きくなる。大卒者はたいてい、医療保険料や年金掛金の雇用主負担が高卒者より手厚いからだ1 *。

アメリカの格差論議でよく見られる誤解は、最富裕層の1%とその他99%のギャップが格差問題のすべてであるかのような認識だ。超富裕層はイメージしやすい存在だが、社会の格差を拡大させている主たる要因は、そうした人たちの目が飛び出るような金額の所得ではない。

アメリカの格差問題の本質は、マンハッタンの一等地にペントハウスをもっているような大富豪や、事業を成功させて巨額のストックオプション(自社株購入権)を手にした若い起業家と、それ以外の大多数の人たちの間のギャップではないのだ。

すべてのCEOと金融関係者を除外してアメリカの格差の大きさを計算したとしても、数字はほとんど変わらない[4]。本当に問題にすべきなのは、平均的な大卒者と平均的な高卒者の格差だ。普通に仕事に就き、家族をもち、住宅ローンを支払っているような普通の人たちの間で、所得の格差が広がっているのである。

4500万人の大卒労働者と8000万人の高卒労働者の間のギャップが急速に拡大している。

この格差は、人々の生活水準、家族の安定、健康、さらには子どもたちの将来の健康にも影響を及ぼす。

賃金格差の拡大を生んだ主たる要因が意図的な経済政策だというのも、よくある誤解だ。実質ベースの法定最低賃金の下落、低賃金労働者を守ってきた労働組合などの弱体化、そして規制緩和全般が格差を押し広げてきたと思っている人は多い。

しかしデータを注意深く検討すると、こうした制度上の要因が副次的なものにすぎないことがわかる。実際、この30年間、ヨーロッパ、アジア、南北アメリカ大陸など、労働市場の制度、政府の規制、税制、労働組合の組織率、最低賃金の水準が異なる多くの国々で賃金格差が拡大している。

アメリカ国内を見ると、最低賃金が高い民主党政権の州でも、最低賃金が低い共和党政権の州でも、賃金格差は広がっている[5]。また、賃金格差の拡大はほとんどの産業で進行してきた。この現象は、労働組合の組織率が高い産業でも、組織率が低い産業でも起きているのだ。

賃金格差が拡大している背景には、もっと根深い構造的な要因がはたらいている。近年の膨大な量の研究によれば、賃金格差の拡大は、労働力の需要と供給の変化が原因だと考えるのが最も理にかなっているようだ。具体的に言うと、大学卒の働き手に対する需要が増える一方で、そうした働き手の供給ペースが減速しているために、大卒者の賃金が押し上げられているのだ。

ハーバード大学の経済学者であるクローディア・ゴールディンとローレンス・カッツの著書によれば、20世紀の大半の時期は、この需給関係で供給が需要を上回っていたため、賃金格差の拡大に歯止めがかかっていた[6]。1950〜60年代には、大学に進学する人の割合が急速に増え続け、大学卒の働き手が労働市場に供給されたので大卒者と高卒者の賃金の格差は拡大せず、それどころか縮小した時期もあった。

しかし1970年代以降、大学卒の労働力に対する需要が供給を上回るようになり、賃金格差が大きく拡大しはじめた。大卒労働者の供給ペースの減速がとくに際立っているのは男性だ。1980年以降、若い白人男性(25〜34歳)に占める大卒者の割合は、22%から26%へと微増にとどまっている(女性も一時は大卒労働者の供給ペースが減速したが、最近になって再び加速しはじめた。近年の新規の大卒者に占める割合は、女性が6割で男性が4割と、1980年当時と大きく変わっている)。ゴールディンとカッツによると、1980年以降もそれまでと同じペースで大卒者が増え続けていれば、この30年間でアメリカの格差は拡大するどころか、縮小していただろうという。

このような状況に、どう対処すべきか? 高技能労働者に対する需要が伸びている理由は明白だ。その理由とは、技術の進歩、グローバル化の進展、アウトソーシングの加速、伝統的な製造業の退潮などである。

そしてこれまで見てきたように、人的資本に牽引される知識主導の経済に移行することは、アメリカにとって好ましいことだ。これらの点を考えると、政府が高技能の労働力に対する需要を抑制することはできないし、そうすべきでもない。しかし、高技能の労働力の供給を増やすためにできることは大いにある。

大学進学はきわめてハイリターンの投資

高技能労働者の供給ペースが減速していることを、理屈に合わないと感じる読者もいるかもしれない。大卒者と非大卒者の賃金の格差がこれほどまでに拡大しているのなら、どうして大学に進む若者が増えないのか? この謎を突きつけられると、たいていの人は、大学の学費の上昇を理由に挙げる。

確かに、1970年代には大学の学費は比較的安かったが、その後、私立大学も公立大学も学費が大きく跳ね上がった。私立のイェール大学の年間の学費は、1980年代には6210ドルだったが、現在は4万500ドルになっている。州立のカリフォルニア大学バークレー校の学費は、同じ期間に年間776ドルから1万3500ドルへと、イェール大学を上回るペースで上昇した。

この二つの大学が特殊なわけではない。アメリカの大学の学費は、過去30年間で平均10倍に上昇した。これは、ほかの大半のモノやサービスを大きく上回る上昇率だ。こうした学費の上昇が問題の根源なのか?

大学進学をめざす高校生の多くは、自由と冒険と楽しいパーティーの日々を夢見ているが、経済学者という退屈な人種はこの問題を経済的な損得でだけ考える。1964年、シカゴ大学の経済学者であるゲーリー・ベッカーが『人的資本――教育を中心とした理論的・経験的分析』(邦訳・東洋経済新報社)という著書を発表した(のちに、ベッカーはこの業績によりノーベル経済学賞を授与された)。

この著作の主張は、シンプルだが強力なものだった。大学に進学するという選択も煎じ詰めればほかのあらゆる投資と同じだと、ベッカーは考えた。たとえば、投資として国債を購入する人は、前もってコストを支払い、あとで利息を受け取ることを選択している。大学への進学も、将来に経済的恩恵を得るためにコストを前払いするという性格をもっているというわけだ。

「大学進学=投資」という観点から言うと、大学進学者が事前に支払うコストは非常に高くなっている[7]。しかも、大学在学中の四年間は、高校卒業後すぐに就職していればその間に得られていたであろう給料も受け取れない。この金額も合わせれば、大学進学のコストは平均10万2000ドルにのぼる。

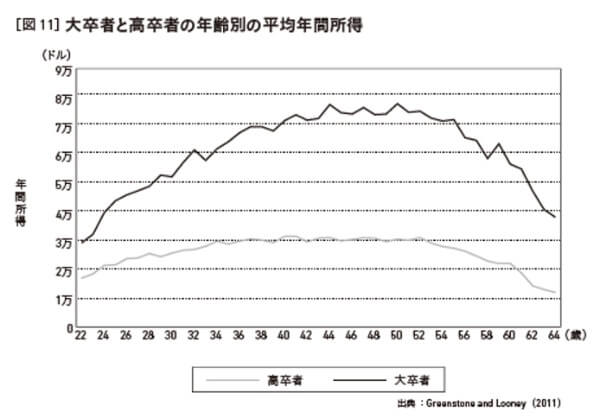

確かに、大きな金額だ。しかし、大学進学による経済的な恩恵はこのコストをさらに上回る。図11は、大卒者と高卒者の平均年間所得を年齢ごとに示したものだ。両者の年間所得の格差は22歳の時点ですでに大きく、その後も年々拡大していく[8]。

ギャップが最も大きくなるのは50歳のときだ。大卒者の平均年間所得が8万ドル近くに達するのに対し、高卒者は三万ドル程度にとどまる。生涯所得を算出すると、大学に進学した人は100万ドルを突破するが、高校を卒業して働きはじめた人はその半分に満たない2 *。

大学進学は最も割のいい投資の一つだ。たとえば、高校生の親が子どもを大学にやることの価値を認めず、学費を負担する代わりに、同額の株式や債券を贈ったとしよう。この若者は、大学に進学するより、株式投資や債券投資で収益を得るほうが経済的に潤うのか? マイケル・グリーンストーンとアダム・ルーニーの研究によれば、大学進学とそのほかの投資の「利回り」を比べると、大学進学より有利な投資を見つけることは難しい[9]。

大学進学の年間利回りは、インフレ調整済みで15%以上。これは、株式投資(7%)や、債券、金、不動産への投資(いずれも3%未満)が実際に記録してきた利回りを大きく上回る。賢明な投資家なら、大学進学に投資すべきなのだ。

しかも、投資のリスクの問題もある。人的資本に対する投資は、ほかの投資に比べて利回りが高いだけでなく、おおむね安全性も高い。もし「大学進学」という銘柄の株式が上場していれば、ウォール街のアナリストの間で超人気銘柄になっていただろう。

大学進学の恩恵はまだある。経済面だけでなく、健康や結婚など人生のさまざまな面にも好影響が及ぶのだ。ジャネット・カリーと私が200万人以上の母親の代表標本調査をおこなったところ、教育レベルの高い母親ほど、シングルマザーでない確率が高かった[10]。

大学卒の母親の97%は出産時に結婚していたが、高校中退の母親のうち出産時に結婚していた人は72%にとどまっている。また、結婚している母親の場合、概して大卒者のほうが高校中退者より夫の潜在的所得が高い。

高度な教育は本人だけでなく、子どもたちにも恩恵をもたらす。私たちの研究によれば、妊娠中に喫煙した母親の割合は、大卒者では2%だったのに対し、高卒者では17%、高校中退者では34%にのぼった。

早産したり、低体重児を出産したりする割合も、大卒者の母親は非大卒者の母親よりずっと少ない(早産と低体重出産の子どもは、のちに深刻な健康上の問題を生じる確率が高い)。両親が大卒者の子どもは、親の教育レベルが低い子どもに比べて、生まれたときの健康状態が良好なだけでなく、概して質と年数の両面で充実した学校教育を受けており、その結果として、ますます健康的な人生を送り、大人になってから高い所得を得る確率が高い。

見落としてはならないのは、これらのギャップと教育レベルの関係が単なる相関関係ではないということだ。教育以外の社会的・経済的要因(家庭環境など)の影響により、大学に進む女性が大学進学前にすでに好ましい生活態度を身につけていたわけではないのだ。

ここには、相関関係にとどまらない因果関係がある。その証拠に、新たに大学が開設された郡では、その直後に、以上のような側面で女性たちの状況が改善している。

私がランス・ロクナーとおこなった研究によれば、教育の恩恵はこれだけではない。教育レベルが高い人ほど、犯罪に関わる確率が低いのだ[11]。この傾向は白人男性にも見られるが、アフリカ系の人のほうがいっそう際立っている。この現象は、教育が本人だけでなく、社会全体に恩恵をもたらしている例と言えるだろう。

以上のように、教育が個人と家庭と地域社会にさまざまな好ましい影響をもたらすことは明らかだ。最も割のいい投資と言っても過言でないかもしれない。それなのに、どうしてもっと多くのティーンエージャーが大学に進学しないのか? どのような要因に阻害されて、アメリカの人的資本の拡大が妨げられているのだろう?

障害の一つは、大学の学費を払えない家庭が多いことだ。家庭によっては、子どもを大学にやるだけの蓄えがなく、その金を借りることもできない。普通の投資の場合、いいアイデアをもっているのに資金がない人は銀行に融資を申し込む。

毎年、何百万もの小さな企業がこうして誕生している。しかし、人的資本への投資は事情が違う。ビジネスを立ち上げる場合はたいてい、機械や不動産など、形のあるモノに投資するので、それを借金の担保にできる。それと異なり、人的資本は目に見えず、形もない。大学進学を資金面で支援するビジネスが民間でなかなか生まれないのは、そのためだ。

たとえば、ヘッジファンドが企業の株式や社債ではなく、大学進学を希望する若者に投資し、投資の見返りとして、その若者が卒業後に働きはじめたときに、高校卒で職に就いた場合より多くなる所得の一部を受け取る――そんなビジネスを想像できるだろうか? 実は、ルムニという企業がそういう活動をおこなっている。

これまでに1500万ドルの資金を集め、アメリカと中南米の低所得世帯の若者に教育費用を融資している。しかし、融資する若者に担保を要求していないので、事業をどこまで拡大できるかは未知数だ。ルムニは学生たちに、卒業後10年にわたり所得の一定割合を返済に回すよう求めているが、強制するのは難しく、学生の良心頼みになっている。

強制的に取り立てようと思えば、コストも時間もかかりすぎるからだ(こういう事情で民間の活動に限界があるので、政府がそれにふさわしい学生を対象に、補助金による低利ローンを提供しているのだ)。貧しい家庭の子どもの大学進学率が低い現状に、家庭の経済的な事情がどの程度影響しているかは、経済学者の間でも見方がわかれている。それでも、学費を負担できないことが足伽になっているケースが少なからずあることは間違いないだろう。

近年のアメリカで大学進学率の上昇を阻んでいる二つ目の要因としては、教育レベルごとに居住地がわかれはじめていることが挙げられる。本書でも指摘したように、アメリカでは、大卒者の多い町と高卒者の多い町がはっきりわかれる傾向が強まっている。この現象は、子どもたちの教育レベルにも影響を及ぼす。

若者が大学進学を望むかどうかは、友だちに影響される面が大きいように見えるのだ。大学に関心をもたない友だちの間で育った若者は、大学をめざす友だちに囲まれて育った若者に比べて大学に進む確率が低い。こうした影響は前述のように「社会的乗数効果」と呼ばれるもので、社会の教育格差をさらに増幅させる作用をもつ3 *。

この点を考慮すると、最も重要な意味をもつのは幼児教育ということになる。ノーベル経済学賞を受賞した経済学者のジェームズ・ヘックマンは、技能の獲得がさらなる技能の獲得を呼ぶ傾向があることを以前から指摘していた。「技能を習得した人は、さらに多くの技能を習得する。

早い段階で技能習得に投資をおこなえば、次の段階でさらなる投資を促せる」というのである[12]。

大学進学率が十分に上昇しない本当の原因は、若者たちの高校時代に、さらにはもっと前にある。幼児期に子どもたちに投資しなければ、大学に進学する若者を増やすことはとうてい不可能だろう。

*1 教育レベルによる所得格差が広がっているだけでなく、同等の教育レベルの人の間でも格差の拡大が目立ちはじめている。たとえば、大卒者のなかで高給取りの人と薄給で働いている人のギャップが大きくなっているのだ。

*2 大きな違いだが、この数字は大学教育の効果を正確に反映しているのか? プリンストン大学で学んだ人と、高校を卒業してすぐに地元のスーパーマーケットに就職した人を単純に比較していいものなのか? 問題は、いわゆる自己選択のバイアスにより、大学教育の効果を過大に評価していないかどうかだ。大学に進む人はそうでない人に比べて、IQが高く、親が裕福で、家族・親戚関係のコネにも恵まれている場合が多い。これらの要因が有利にはたらく結果、この人たちは大学で勉強しなくても高い給料を受け取っていた可能性が高いのである。これは重大な問題だ。もし、大卒者が高い給料を得ている理由が大学での教育ではなく、IQの高さやコネだとすれば、高い学費を払って大学に行く意味がなくなってしまう。この点を掘り下げて調べた研究がいくつかある。これらの研究では、自己選択の影響をコントロールするために、町に新しい大学が設立されたケースや、州政府が突然、大学進学者への資金面の支援を大幅に充実させたケースに着目した。このようなケースでは、大学へ進学するという決断が外的要因によって決まっている面が大きく、自己選択の影響が比較的小さいからだ。さて、どういう結果が得られたか? 大多数の研究によれば、大学に進む人のほうが概して分析能力に長けていることは事実だが、大学で学ぶことによって、その人の生産性と給料が直接高まることが明らかになった。 とはいえ、誰もが大学に進学すべきだというわけではない。テクノロジーの歴史を振り返れば、高度な教育を受けずに目覚ましいイノベーションを成し遂げた人が大勢いる。もし、あなたが画期的なアイデアをもっているのであれば、大学に行くより、自分の夢を追いかけるほうが明らかに理にかなっている。ビル・ゲイツがハーバード大学を卒業することより、マイクロソフトの仕事に専念することを選んだことが、ソフトウェア産業の大きな転機になった。もし、ゲイツが大学を卒業してからビジネスを起こすことを選択していれば、マイクロソフトはソフトウェア産業の覇者になっておらず、ゲイツ自身も巨万の富を築けていなかったかもしれない。マーク・ザッカーバーグがハーバード大学を中退していなければ、宿敵のウィンクルボス兄弟のほうが先に、SNSをつくっていたかもしれない。ベンチャーキャピタリストのピーター・シールは2010年、新しい財団を設立し、卓越したビジネスアイデアをもっている20歳の若者が大学を中退して起業するのを支援するために、10万ドルの助成金を支給しはじめた。しかし、これらはあくまでも例外にすぎない。ほとんどの人にとって、大学に進学することは割に合う投資だ。しかも、その投資の見返りはかつてなく大きくなっている。

*3 大学進学率の上昇を阻んでいる第三の要因は、大卒者の生活コストの高さだ。すでに見たように、大卒者向けの雇用は、生活コストの高い都市部に集中しており、高卒者向けの雇用は、生活コストの安い地域に集中している。その結果、大学進学という投資の魅力が薄まって見えてしまうのだ。

[3] Census of Population およびAmerican Community Survey(アメリカ国勢調査局)のデータに基づく。

[4] ここで私が用いた国勢調査データは、最上位層の数字が伏せられている。具体的には、年間所得30 万ドルを上回る人の所得はすべて30 万ドルとして扱われている。この処理は、調査回答者の匿名性を守ることが目的だ。これをおこなわないと、最上位層の回答者の素性が容易に推測されてしまう。しかし、超高額所得者の数字がデータに十分に反映されないという弊害もある。

[5] たとえば、以下を参照。Autor,“ e Polarization of Job Opportunities in the U.S. Labor Market.”

[6] Goldin and Katz, e Race Between Education and Technology.

[7] Greenstone and Looney“, Where Is the Best Place to Invest $102,000?”

[8] Ibid. これらの平均値には、職に就いていない人(給料がゼロ)の人のデータも含まれている。したがって、この数字は、大卒者と高卒者の賃金水準の違いだけでなく、失業率の違いも反映したものになっている。

[9] Ibid.

[10] Moretti and Currie“, Mother’s Education and the Intergenerational Transmission of Human Capital.”

[11] Lochner and Moretti“, e Eect of Education on Crime.”

[12] Heckman,“ Policies to Foster Human Capital.”

エンリコ・モレッティ(Enrico Moretti)

経済学者。カリフォルニア大学バークレー校教授。専門は労働経済学、都市経済学、地域経済学。ロンドン・スクール・オブ・エコノミクス(LSE)国際成長センター・都市化プログラムディレクター。サンフランシスコ連邦準備銀行客員研究員、全米経済研究所(NBER)リサーチ・アソシエイト、ロンドンの経済政策研究センター(CEPR)及びボンの労働経済学研究所(IZA)リサーチ・フェローを務める。イタリア生まれ。ボッコーニ大学(ミラノ)卒業。カリフォルニア大学バークレー校でPh.D.取得。

『年収は「住むところ」で決まる 雇用とイノベーションの都市経済学』