『年収は「住むところ」で決まる 雇用とイノベーションの都市経済学』より一部抜粋

(本記事は、エンリコ・モレッティ(Enrico Moretti)氏の著書『年収は「住むところ」で決まる 雇用とイノベーションの都市経済学』=プレジデント社、2014年4月23日刊=の中から一部を抜粋・編集しています)

学歴の低い層ほど地元にとどまる

アメリカ人はヨーロッパ人に比べれば全般的によく移住するが、すべての層が同じように積極的に住む町を変えるわけではない。1920年代に、200万人を超すアフリカ系アメリカ人が南部を脱出し、ほかの地域の工業都市に移り住んだ「大移動」の時期には、教育レベルの低い人のほうが活発に移住した。しかし、いまは正反対のことが起きている。

教育レベルの高い人ほど移住する確率が高いのだ。最も活発に移住するのは大学卒業者で、そのあとにコミュニティカレッジ(二年制大学)卒業者、高校卒業者、高校中退者と続く。

移住への積極性に関して、アメリカの高校中退者は、アメリカの大学卒業者よりイタリアの若者に似ている。彼らが移住に消極的なのは、移住する余地がないからではない。アメリカは大きくて多様な国だ。いま住んでいる土地より経済状況の良好な都市や州はかならず見つかる。

ときには、地域によって景気にきわめて大きな落差が生じる。大不況のどん底だった2009年、デトロイトでは失業率が20%に達していたが、わずか800キロほどしか離れていないアイオワシティの失業率は4%にとどまっていた。

この両都市で職を失った人が置かれていた状況は、天と地ほども違った。失業率4%というのは、経済学者が実質的に「失業ゼロ」に等しいとみなすくらい低い数字だ。2007年にアイオワシティで職を失った人は比較的すぐに次の就職先を見つけられた可能性が高いが、デトロイトで失業した人は何年も職が見つからなかったかもしれない。

都市間にきわめて大きな格差が存在するのは、景気の悪い時期だけではない。普通の時期でも、デトロイトの失業率は急成長中の都市の二倍に達する場合がある。ところが、デトロイトで職を失った人のすべてが町を出ていき、仕事のある町に移り住むわけではない。大卒者は大挙してデトロイトを離れるが、高卒者の流出ペースはゆるやかだ。高校中退者にいたっては、ごく一部しか町を去らない。

アメリカ全体で見ると、大卒者の半分近くは30歳までに生まれた州を出る。この割合は、高卒者は27%、高校中退者は17%でしかない。大卒者の移住率が高いのは、大学進学の際に州外の大学を選ぶケースが多いからという面もあるが、それより大きな要因は、就労機会を求めて移住する傾向が強いことだ。経済学者のアビゲイル・ウォズニアックは、20代後半の何百万もの人たちの国勢調査データを基に、この点を分析した[5]。

18歳のとき(つまり、労働市場に入っていこうとしていた時期)、幸運にも地元の州が好景気だった若者もいれば、不運にも不景気だった若者もいたが、その運命にどう対処したかは、教育レベルによって大きく違った。

地元の州が不景気のときに労働市場に入った若者のうち、大卒者のかなりの割合が景気のいい州に移り住んだのに対し、高卒者と高校中退者の過半数は地元にとどまったのだ。 この調査結果からうかがえるのは、専門職の労働市場が全国規模で形成されているのと異なり、肉体労働や非専門職の労働市場が概して地域単位で完結しているということだ。そういう事情があるので、肉体労働や非専門職に就こうとする人たちは、ほかの都市に好ましい就労機会があってもそれに目を向けない。

これは、豊かな国ではほぼどこでも見られる現象だ。イギリスでも、移住に積極的な高学歴層の失業率には地域による違いがほとんどないが、教育レベルの低い層の失業率には地域によって大きな開きがある[6]。

また、ヨーロッパ諸国でおこなわれた調査で「あなたは出身の町や村に強い結びつきを感じていますか?」という問いに、「まったく感じていない」「あまり感じていない」と答えた人の割合は、国民の平均的な教育レベルが高いフィンランド、デンマーク、オランダで高く、平均的な教育レベルが低いスペインやポルトガルで低かった[7]。

「移住クーポン」で失業を解決できるか

教育レベルの低い人たちは、あまり移住しないために大きな経済的代償を払わされている。

都市間の経済格差が広がっている状況下で、教育レベルによって移住率に大きな差が生じている結果、教育レベルによる所得格差の拡大にさらに拍車がかかっている。教育レベルの低い人たちに、雇用状況のいい都市へ移住する意思と能力がもっとあれば、大卒者と高卒者の所得格差はこれほど広がっていなかっただろう。

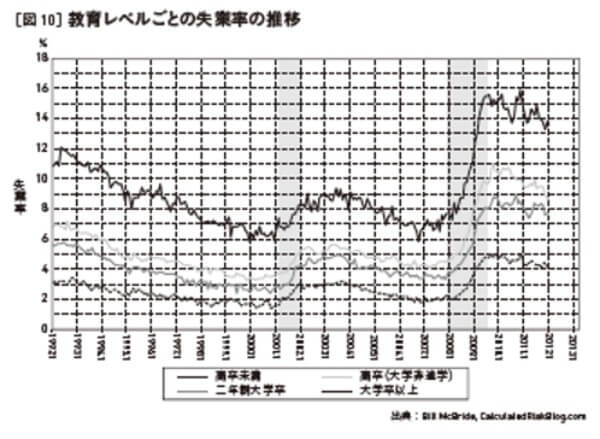

教育レベルの低い人は、給料が低いだけでなく、あまり移住しないせいで失業状態に陥る確率も高い。図10は、過去20年間の教育レベルごとの失業率の推移を示したものだ[8]。アメリカ全体の景気の変動により失業率が上下していることは、どの教育レベルの層でも変わらない。

失業率は、すべての層で1990年代前半に高く、ドットコム・バブル最盛期の2000年に最も低くなり、2008〜10年の大不況時に再び大きくはね上がっている。 しかし、このグラフの最も興味深い点は、景気のいいときも悪いときも、大卒者(=移住率が最も高い層)の失業率が最も低く、高卒未満(=移住率が最も低い層)の失業率が最も高いという点だ。

高卒者と二年制大学卒業者は、両者の中間に位置している。教育レベルによる失業率の違いを生む要因はいくつもあるが、移住への積極性は四つの層の間の際立った違いの一つだ。

教育レベルの低い層は、職を失いやすいだけでなく、移住しないために、失業状態が長引きやすい。しかも、長期間失業していると、技能が低下するケースが多いことも知られている。

教育レベルの低い人は、どうしてあまり移住しないのか? ほかの土地に仕事があるという情報を十分に得られなかったり、人生の大転換を成し遂げるのに必要な技能をもっていなかったりする場合もあれば、移住のための資金が足りない場合もあるだろう。移住は投資に似た面がある。

いい職に就くためには、事前に出費をしなくてはならない。引っ越し費用もかかるし、新しい職が見つかるまで食いつなぐ生活費も必要だ。ところが、教育レベルが低く、職に就けていない人たちは、その金がない。貯金がほとんどなく、融資も受けられないケースが多いからだ。

こういう場合、移住しないのは、本人の自発的な選択ではない。外的な要因により、移動の可能性が制約されている。一方、文化的な理由で移住したがらない人もいる。イタリア人のように、いい職に就くことより、家族や友人のそばで生きることを大切にする人もいるのだ。

この場合もその人は経済的代償を払わされるが、それは本人の意思による筋の通った選択と言えるだろう。

移住しない理由が2パターンあることがわかれば、移住したいのにできない人たちを救済するための具体的な政策も考えられるようになる。アメリカの失業保険制度は、失業者に以前の給料の一部を支給する仕組みになっている。

これは、1930年代に制度がつくられて以来、基本的に変わっていない。この制度の問題点は、労働市場の環境が良好な土地に移住して職を見つけるよう失業者の背中を押すメカニズムが組み込まれていないことだ。むしろ、失業率の低い土地への移住を阻害するようにできている。

失業保険制度が地域による生活費の違いを考慮していないために、ミシガン州フリントで失業保険を受け取って生活している人は、テキサス州オースティンに移住して新しい働き口を探そうとは思わない。移住先で家賃が二倍にはね上がったとしても、失業保険の給付金はフリントの生活コストを反映した金額のままだからだ。

失業保険制度は、都市間の経済格差が拡大しているという現実に対応できるように改革する必要がある。全国平均より失業率の高い土地に住んでいる失業者には、失業保険給付金の一部をいわば「移住クーポン」の形で支給すればいい。フリントの失業者が地元にとどまり続けるのを後押しするのではなく、クーポンで移住費用の一部を援助することにより、ほかの土地へ移住するよう促すのである。このような政策を採用すれば、移住したいのに資金不足で断念している人たちを助けられる。

しかも、移住せずに地元に残ることを選ぶ人たちにも恩恵が及ぶ[9]。もし、求人数が100の都市に、失業者が1000人いるとすれば、一人ひとりの失業者が職に就ける確率は10%ということになる。1000人の失業者のうち500人が移住クーポンを受け取ってほかの都市に出ていけば、残った失業者が職に就ける確率は二倍に増える。

失業者にとっては、同じ町で職を探すライバルが少ないほうが好都合だ。言い換えれば、失業率の高い労働市場にとどまり続ける失業者は、同じ労働市場に身を置くほかのすべての人に負担を課しているに等しい。

経済学の言葉で言えば、「負の外部性」を生み出していることになる。それに対し、町を出ていく失業者は「正の外部性」を生み出している。移住クーポンを導入すれば、この外部性にまつわる問題を是正できる。

移住したい人を援助することにより、ほかの都市に移る人にも、地元にとどまる人にも恩恵をもたらせるのだ(ただし、この制度が国全体の政策として実を結ぶためには、失業者が生み出す外部性が、失業率の低い都市より失業率の高い都市のほうが大きいことが条件となる。多くの場合は、この条件が満たされるだろうが、もしこの前提が成り立たなければ、問題をほかの都市に移すだけで国全体の雇用状況の改善にはつながらない)。

このような趣旨の制度を実際に導入する場合は、失業率が全国平均より高い土地から出ていく失業者ヘの失業保険給付金を上乗せするか、そういう土地にとどまる失業者(病気や家庭の事情で移住できない人以外)への給付金を減額するかのいずれかになるだろう。

前者は移住する人への補助金、後者は移住しない人への税金という性格をもつ。資金面の理由で移住できない人がいることを考えれば、前者の方式のほうが移住を増やす効果は大きいだろうが、両方のやり方を組み合わせて用いることも可能だ。

実は、そうした制度がこれまでまったく存在しなかったわけではない。アメリカ連邦政府は、外国との貿易が原因で職を失った人を援助する「貿易調整支援(TAA)制度」のもとで、細々と移住手当の支給をおこなっている。すべての失業保険受給者に同様の制度を導入すべきだろう。

1968年、ハーバード大学の経済学者ジョン・F・ケインは、都市の貧困層の雇用問題に関して「空間的ミスマッチ仮説」という説を提唱した[10]。貧困層やマイノリティは、都市内で居住している場所と求人のある場所の間にミスマッチ(不整合)が生まれているために、構造的に不利な状況に置かれていると、ケインは主張した。

アメリカの貧困層の多くが住む都市中心部は、貧困層に適した雇用がある場所からたいてい遠く離れている。その結果として、貧困層が職に就こうにも通勤費用が高くかかるし、そもそも求人に関する情報が手に入りにくい。

こうした空間的ミスマッチに、自動車所有率の低さと公共交通網の整備不足が相まって、貧困層の失業率が押し上げられているというのだ。社会学者のウィリアム・ジュリアス・ウィルソンは、著書『アメリカのアンダークラス――本当に不利な立場に置かれた人々』(邦訳・明石書店)で、アメリカの人種間の経済的状況の違いを生み出している根本的な原因の一つとして、空間的ミスマッチを挙げた。端的に言えば、空間的ミスマッチ仮説は、経済格差の一因を、階層ごとの居住地の分化に求める考え方と言えるだろう。

近年は、一つの都市内の階層ごとの地理的分断よりも、都市間の地理的分断のほうが経済格差の大きな要因になっているようだ。教育レベルが高く、高給を受け取り、安定した職に就いている人と、教育レベルが低く、給料も低い職にしか就けない人の差を生み出しているのは、繁栄している都市と経済的に苦しんでいる都市の地理的な分断なのだ。労働市場の都市間格差が広がるにつれて、技能レベルの低い人たちが移住しないために払わされる代償はますます大きくなっている。

教育レベルの高い人たちが活発に移住することは、本人のキャリアにはおおむね好ましい影響をもたらすが、州政府には大きな課題を突きつける。州政府は地元の大学に資金をつぎ込み、州民の教育レベル向上に手厚い資金援助をおこなうことによって、州経済の成長を促進したいと考えている(アメリカの州立大学の学生は、大学での教育にかかる費用の80%を公費で助成されている計算になる)。

これまで述べてきたように、ある地域の経済的繁栄の度合いを最も大きく左右する要因は、その土地の教育水準だ。そこで州政府は、大学教育を資金面で支援することにより、州民の労働者としての生産性を向上させ、イノベーション関連企業を引き寄せようとしているのである。しかし現実には、大卒者はほかの州に移住することが多く、州政府の取り組みの効果は大幅に減殺されている。

ジョン・バウンド率いるミシガン大学の研究チームによれば、州内の大学を卒業する人の数が増えても、その州で働く大卒者の数はあまり増えない[11]。ミシガン州やオハイオ州など、世界水準の州立大学を擁している州ですら、地元の大学を卒業する人たちを州内にとどめることに苦労しているのが現実だ。

就労機会を求めてカリフォルニア州やニューヨーク州に出ていってしまう学生が多いのである。バウンドらの研究によると、州立大学の学部卒業者の数とその州にとどまる大卒者の数の間には弱い関連性しか見いだせない。

医学士(MD)にいたっては、まったく関連性が見て取れないという。ミシガン州内に住む医師の数は、ミシガン大学が生み出す医師の数といっさい関係がなかったのだ。大卒者は移住率が高いので、州政府が大学教育に投資しても、州内の労働者の教育レベルを向上させる効果は限られていると、バウンドらは結論づけた。

イノベーションハブの引力がきわめて強いため、州政府の取り組みの効果が打ち消されてしまうのである。この点は、大卒者を引きつけられる地域にとっては都合がいい。ほかの地域が費用を負担してはぐくんだ人的資本を無償で獲得できることを意味するからだ。しかし、経済的に苦しんでいる州は、人的資本の基盤をはぐくむことがきわめて困難になる。

以上の点から、州立大学を運営するための資金負担を州政府だけに負わせるべきでない、という結論が導き出せそうだ。大学教育への投資が生む社会的恩恵が州の中にとどまるとは限らない以上、連邦政府が投資の一部を担うほうが教育政策として効率的だろう。

次に、アメリカ人の移住に関わるもう一つの重要な側面に目を向けよう。それは、不動産価格との関係である。すでに見てきたとおり、アメリカでは都市間の賃金格差が大きく、しかもその格差は広がり続けている。

それにもかかわらず、高い給料が約束されているサンフランシスコやボストンに人々が大挙して移住しない最大の理由は、これらの都市で暮らしていくためにかかるコストが非常に高いことにある。生活のコストは、アメリカの大分岐にどのような影響を及ぼしているのか?

[5] Wozniak,“ Are College Graduates More Responsive to Distant Labor Market Opportunities?”

[6] Gregg, Machin and Manning“, Mobility and Joblessness.”

[7] Machin, Pelkonen, and Salvanes“, Education and Mobility.”

[8] アメリカ労働省労働統計局のデータに基づく。

[9] 移動せずにとどまる人の一部には、労使双方の情報不足が原因で雇用のミスマッチが生じることによる「摩擦的失業」が起きていると考えられる。

[10] Kain“, Housing Segregation, Negro Employment, and Metropolitan Decentralization.”

[11] Bound, Groen, Kézdi, and Turner“, Trade in University Training.”

エンリコ・モレッティ(Enrico Moretti)

経済学者。カリフォルニア大学バークレー校教授。専門は労働経済学、都市経済学、地域経済学。ロンドン・スクール・オブ・エコノミクス(LSE)国際成長センター・都市化プログラムディレクター。サンフランシスコ連邦準備銀行客員研究員、全米経済研究所(NBER)リサーチ・アソシエイト、ロンドンの経済政策研究センター(CEPR)及びボンの労働経済学研究所(IZA)リサーチ・フェローを務める。イタリア生まれ。ボッコーニ大学(ミラノ)卒業。カリフォルニア大学バークレー校でPh.D.取得。

『年収は「住むところ」で決まる 雇用とイノベーションの都市経済学』